リテールメディアとは?注目される背景や市場規模や小売業の展開を紹介!

小売マーケティングに勤しまれる方なら、最近<リテールメディア>というワードをよく耳にされると思います。

Amazonやウォルマートでのトピックが事例として挙げられることの多い、「あのことね?」とお感じの方や、中にはすでにご興味があって調査したり、事業化を進めたりされている方もいらっしゃるかもしれません。

本稿では改めてリテールメディアについておさらいし、今後の日本の小売業での活用について考えてみたいと思います。

目次

リテールメディアとは?

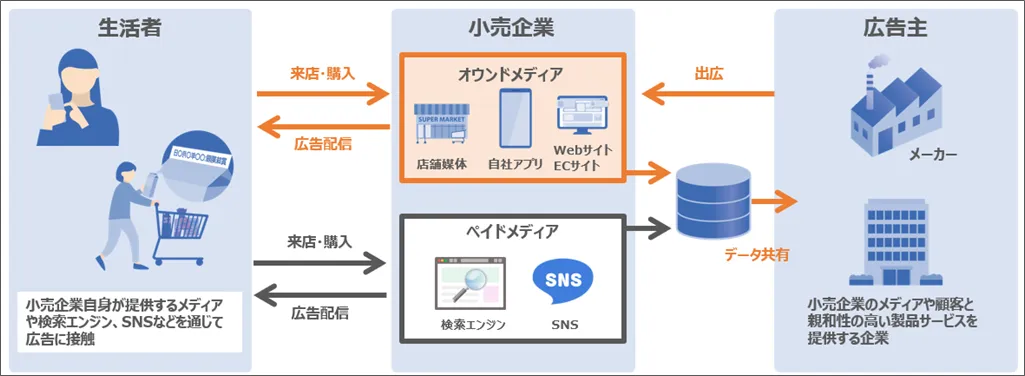

リテールメディアとは、小売業が自前で持つ(オウンド)メディアのことを指します。

具体的には、店内のデジタルサイネージや電子POP、スマホ販促アプリ、ECサイトなどが挙げられます。

広い意味では、紙のPOPやレシピカードもリテールメディアですが、現在注目されているリテールメディアは、「小売店が運営する広告媒体」であり、特に「自社が保有する消費者の購買行動に関するデータ」(1St パーティデータ)を活用した広告配信システムを指します。

では、なぜリテールメディアが注目されるようになったのでしょうか。

リテールメディアへの注目は、まずAmazonやウォルマートの成功事例が紹介されたことに始まります。

「なぜAmazonがリテールなの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、ECサイトも小売の一形態なのでAmazonもれっきとしたリテール企業となります。

EC企業は、自社のモール内に広告枠を設定し広告収入を得ています。

サイト内で商品検索をした後、検索結果として商品が表示されますが、その中に【PR】とか【スポンサー】といった表示のある商品も現れます。これが広告です。

例えば、Amazonで大きな広告収益を上げている「スポンサープロダクト広告」。

Amazon上でのユーザーの商品検索に対して、スポンサー企業の商品を上位表示する広告です。

こうした広告の収益によって、Amazonは米国のリテールメディアの市場6兆円(2024年)のうち4兆円を占めるといわれています。

リテールメディアが注目される3つの背景

リテールメディアが注目される背景には、以下の3点が考えられます。

コンタクトポイントのデジタル化

・生活者の購買行動のオンライン化(ECサイト、ショッピングモール)、店頭メディアのデジタル化(デジタルサイネージなど)が進展

・生活者は1人1台のスマートフォンを保有。

その1日当りの平均接触時間が160分以上に及ぶほか、メディア接触時間の6割以上がデジタルになっている

個人情報保護の為、外部データ活用が禁止に

・欧米では、個人情報保護を目的としてCookieによる情報収集の規制が強化。

従来のWeb広告のような検索エンジンが収集したユーザーの行動データ(3rdパーティデータ)をもとにしたターゲティング広告が配信不可能になっており、自社保有データ(1stパーティデータ)での広告配信への移行が進行。

リーチ精度と広告効果の高さ

・購入現場に存在するリテールメディアは、生活者との距離感ではマス媒体でなく、折込み広告、ダイレクトメール、POP、イベントといったセールスプロモーション媒体に近い

・リーチできるユーザーは、確実にその小売企業の顧客。必ず販売現場(店舗)を訪れる

・来店ユーザーは購買意欲が高く、購買プロセスの最終段階にある場合もあり、購買時点での広告効果が高い(購入動機付けが強い)

市場規模と国内小売業におけるリテールメディアの展開

リテールメディアの世界の市場規模は2023年の段階ですでに1,257億ドルに達し、いまから3年後の2028年にはテレビ媒体における広告費を抜き、広告市場全体の15%以上のシェアに達すると見られています。

では、日本での展開ではどうでしょうか?

日本でも多くの広告代理店やメーカー、小売企業に注目され、導入が進められており、国内のリテールメディア広告市場は、来年2026年には800億円にまで拡大すると予測されています。

身近な国内小売業の展開例を2つ挙げるとすれば、イオンとファミリーマートがその代表といえるでしょう。

それぞれ下のような大きな戦略を描いてリテールメディアに力を入れておられます。

<イオン>

・「顧客ロイヤリティ向上のためのアプリマーケティング」実践のため、2023年にスマホアプリを「イオンのお買い物アプリ」としてリニューアル

・お買い物アプリとして顧客メリットを創出しつつ、「店舗の購買データ」と「顧客データ」を紐づけるデータ基盤整備と外部メディア広告が配信できる仕組み(Aeon Ad)の構築を行い、アプリを起点としたリテールメディアを展開

・アプリを起点として顧客ニーズや傾向を理解し、より効果的なマーケティング戦略の策定と実行を図る

<ファミリーマート>

・2028年での事業収益100億円を目指して全国約1万店舗にデジタルサイネージ「ファミリーマートビジョン」を設置

自社販促だけでなく、メーカー・地方自治体などの広告を配信

・スマホアプリ「ファミペイ」では、2024年7月「ファミマメンバーズプログラム」を開始。来店回数・購入金額に応じて会員ランクを4段階に分け、ランク別の特典を付与

・リアル店舗だけではなく、デジタルでも顧客とつながり、関係性の深化を図る(ファンの育成)

・スマホアプリ「ファミペイ」を通じて決済サービスFamipayの普及を図り、最終的にはファミリーマート経済圏の構築を目指す

【関連】オフラインからオンラインに移る、スーパーマーケットの販促事例

リテールメディアとしてのスマホアプリ

従来のスマホアプリ導入の理由はチラシの代わり、代用品です。

事実、新聞購読世帯数が急激に減少していく中、これまで顧客との重要なコンタクトポイントだった折込みチラシの集客効果が薄れていき、チラシ代用の考え方で自社アプリを導入される小売業が爆発的に増えました。

しかし最近では、アプリ導入を希望される小売業、特にスーパーマーケットの経営層の方とお話しをすると、導入の主旨・目的が変化してきていることが分かります。

ここ1~2年は、「ポイントカードを軸とした優良顧客販促を本格的に実践したい」「自社電子マネーカードと紐づけて事業収益力を強めたい」などのニーズが強くなってきました。

【関連】スーパーマーケットにおけるポイントカードアプリ化のメリット3選

ローカルで強いチェーンにこそ、リテールメディアのチャンスが

リテールメディアを実践する企業はいまの所、全国に店舗網を持つナショナルチェーンが主流ですが、今後はある程度の店舗数を持ちドミナントを形成している中堅チェーンにもチャンスが出てきます。

背景には広告スポンサーとなるメーカーの予算の用途が変わってきている事情があります。

スマートフォンが登場する前まではテレビ、雑誌を中心としたマス媒体に大量の「広告予算」を投下していたメーカーですが、視聴率や購読率が年々低下してきている中、本社広告部予算を、次第に地域支社単位の「販促予算」にシフトしています。

この「販促予算」には、例えばスーパーマーケットの場合、メーカータイアップ型キャンペーンの運用・景品予算や、特売実施時の値引きや協賛リベートなどの原資、クーポン対象商品の値引き・付与ポイント原資も含まれます。

マス媒体への広告出広では、ブランディング効果はあるにせよ、直接的な買上げ効果が見込めないことを理解し、実際にスーパーマーケットへの集客や単品の買い上げ効果のある販促支援への比重を高めているようです。

このため、店舗規模はナショナルチェーンに及ばずとも、地域の顧客をしっかり押さえてローカルシェアを確保している中堅チェーンの方が予算投下しやすいと言えます。

【関連】スーパーマーケット独自の差別化戦略!地域で勝つための戦い方!

まとめ

今回は、まず小売業界での潮流になりつつあるリテールメディアが何たるかと、盛り上がりの背景についてご紹介しました。

では、実践的にリテールメディアをどのように活用すべきなのか?

次回はそのような記事をご紹介していきます。

株式会社テスクは、小売業様向け基幹システム「CHAINS Z」、スーパーマーケット特化のスマホ販促アプリ「Safri」、バイヤー向け商談管理システム「商談.net」、小売業向け「リベート管理システム」を提供しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。

著者:株式会社テスク

愛知県名古屋市に本社を構え、1974年から流通業向け業務システムの構築に特化してきたシステムベンダーです。小売業向け基幹システム「CHAINS」は400社以上、卸売業向け販売管理システムは200社以上の企業様に導入されており、これまでに蓄積したノウハウを活かして、流通業の業務改善や経営課題の解決を支援しています。